2020 년, 우리의 생활은 크게 변했습니다. 설국관에서는 그동안 해외를 비롯해 많은 곳에서 찾아오시는 관람객을 맞이했지만 현재는 제한적인 형태로 개관중입니다. 또 다시 많은 관람객들의 웃는 얼굴을 마주할 수 있기를 진심으로 바라고 있습니다. 하지만 이러한 상황이 조속히 개선되기는 어려울 것 같습니다. 상황이 변했다면 설국관도 변해야합니다. 그런 뜻에서 이번 특별전시는 온라인상으로도 공개하기로 했습니다. 보시기 편하게 영어와 한국어도 준비했습니다. 번역해 주신 다쓰케 마유 님 (영어)와 이경미 님 (한국어)의 후의에 감사드립니다. 또한 이번 전시는 다카하시 사다요시 님, 나구모 가즈오 님, 스즈키 스미코 님께서 협조해 주셨습니다. 여러분께 진심으로 감사드립니다.

다카하시 사다요시 작품전 ‘고택의 기억’

2021 년도 전기 특별전

4 월 1 일 (목) ~9 월 28 일 (화)

유화 11 점 (100 호 1 점, 80 호 6 점, 60 호 2 점, 50 호 2 점)

우오누마 지역에서 고택이 사라져 가고 이제는 기억만이 아스라이 남아있습니다. 눈이 많이 내리는 이 고장에서 주택의 제설 문제는 대단히 중요합니다. 쾌적한 생활을 위해 고상식구조와 지붕에 쌓인 눈을 자동으로 낙하시켜 녹이는 등 채광을 활용한 건물은 이 지역에서 생활하는 사람들에게는 빼놓을 수 없는 것입니다.

옛 풍경에 대한 그리움은 누구나, 심지어 그 풍경을 본 적이 없는 젊은이들과 먼 땅의 사람들도 품을 수 있는 감정입니다. 기억 속의 풍경이 돼 버린 지금이지만 그림의 세계에서 소생되기를 바라며 이번 기획전을 개최하는 바입니다.

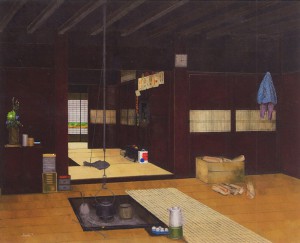

그리운 가옥

유자와마치 다키노마타 고시고에택

제 50 회 (1995) 니가타 현전 F50

고시고에 타카라고 하는 80 대 여성이 살던 집 안을 들여다 보니 이로리에 는 장작을 태우는 스토브, 오른쪽 안쪽에는 수반 (부엌) 등 옛 생활 모습이 고스란이 남아 있었습니다. 이로리를 보면 어린 시절이 떠오릅니다. 예전에는 ‘와타시(걸치개)’라는 철제 도구를 이로리에 걸쳐 두고 주먹밥과 떡을 구워 먹었습니다. 주먹밥 속에는 잘게 썬 된장 장아찌가 들어가 있었는데 굉장히 맛있었던 기억이 납니다.

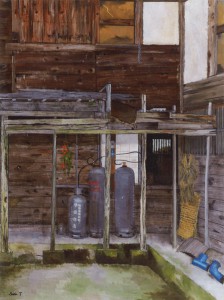

어느 농가의 처마밑

유자와마치 고사카 나구모택

제 24 회 (1995) 니가타 예전 F80

예전에 마구간이었던 곳을 창고로 만들어 농사에 필요한 많은 물건들을 넣어두었습니다. 농가의 생활 모습을 엿볼 수 있습니다.

그리운 가옥 (고택)

유자와마치 하라신덴 나구모택

제 21 회 (1988) 도카마치시전 장려상 F60

가옥의 벽은 허물어졌지만 배전반 등 옛 생활의 흔적을 엿볼 수 있었습니다. 당시의 건축 양식은 고택 구조로, 현대의 건물에서는 볼 수 없는 것입니다. 옛 건축 양식을 남겨두고 싶어서 그렸습니다.

(소장 : 유자와 마치 · 겐모쓰 젠지 씨)

그리운 가옥 (고택)

미나미우오누마시 마이코 구마노택

제 24 회 (1991) 도카마치시전 장려상 F80

전후에 개척해 정착할 때 건축한 집인데 당시에는 폐가였습니다. 생활 상을 재현하고 싶어 대나무 짐짝, 세나코지(짐을 짊어질 때 사용하는 짚으로 만든 도구),짐대 등을 그림 속에 그려 넣었습니다.

쪽문

유자와마치 다키노마타 나구모택

제 23 회 (1994) 니가타현전 F80

옛날에 가축으로 말을 키우던 집에서는 말이 드나들 때는 대문을 열고 일상 생활시에는 쪽문을 사용했습니다. 어느 집에나 다 있는 것이 아니고 당시에도 드문 구조였습니다. 쪽문은 쌀가마니를 메고 나올 수 없기 때문에 방범역활도 했다고 합니다.

구 오쇼야(에도시대 촌장)관저

군마현 미나카미마치 히가시미네 카와이택

제 68 회 (2015) 시현회전 F100

근방에서는 고택을 찾기 어려워져 인근 군마현 미나카미마치를 방문해 유서 깊은 주택과 해후할 수 있었습니다. 이로리에 건 쇠주전자에 물을 끓여 차를 만드는 광경을 목도했을 때 내가 원하던 「아름다운 옛 가옥」이라고 느껴 그리게 됐습니다. 건물은 2014 년에 마을 지정 중요 문화재로 등록됐습니다.

자취

미나미우오누마시 노다

제 34 회 (2005) 니가타 예전 F80

우연히 누가 살았는 지 알 수 없는 황폐한 고택을 발견했습니다. 허물어진 벽 안쪽의 고마이 (서까래 끝에 대는 나무)는 갈대로 엮은 것입니다. 관동지역의 고마이는 대나무와 나무를 사용했습니다. 아래로 드리워져 있는 것은 쥐참외입니다.

어느 고찰 류곤지(楞厳寺)

미나미 우오누마시 센고쿠

제 22 회 (1989) 도카마치시전 시전상 F80

오래된 가옥을 두루 찾아 다니다 역사적인 건물이라는 것을 한눈에 알 수 있는 건물을 발견했습니다. 69 대째 주지스님이 돌아가신 후에 80 대 의 미망인이 살고 계셨습니다. 그림 왼쪽은 신사구조로 돼 있습니다. 신사와 불각이 한 건물에 같이 있는 것은 드문 것입니다. 현재는 문을 닫았습니다. 이듬해에 불전을 그렸습니다.

수확

유자와마치 다키노마타 고시고에택

26th (1993) Tokamachi City Exhibition‘City Award’

제 26 회 (1993) 도카 마치시전 시전상 F80

초가지붕으로 된 고택 현관 옆에 풍구, 키, 되를 배치해 곡물을 수확하는 모습을 그렸습니다. 풍구는 탈곡한 벼에서 티를 제거하기 위해 사용한 전통적인 도구입니다. 장대에는 산달래, 씨 옥수수, 사냥때 사용하는 덫이 걸려 있었습니다.

헛간

쓰난마치 아나야마 다카나미택

제 74 회 (2019) 니가타현전 F50

초등학교 고학년 시절을 보낸 나가노현 사카에마무라를 방문했을 때 사카에 무라 옆에 있는 쓰난마치에서 오래된 헛간을 발견했습니다. 문이 열려 있어 보관중인 농기구 등을 볼 수 있었는데 입구 옆 계단에 돌이 놓여져 있었습니다. 토담을 덮는 벽판의 일부는 떨어졌지만, 문과 벽판의 나뭇결에서 세월의 흐름을 느낍니다.

그리운 가옥

미나미 우오누마시 우바시바신덴 하야시택

제 25 회 (1992) 도카마치시전 장려상 F60

집 주변이 논밭이고 가스통을 둔 곳이 부엌 뒤편입니다. 전통 구조의 벽판, 가스통을 눈바람으로부터 보호하는 칸막이목재에서 세월이 느껴집니다. 오른쪽 벽면에 키와 돗자리를 넣어 그렸습니다. 지붕에는 노송나무 널판에 돌이 올려져 있었습니다. 이상